مكتبة الندوة العامة.. حديث عن مستقبل العمل التطوعي

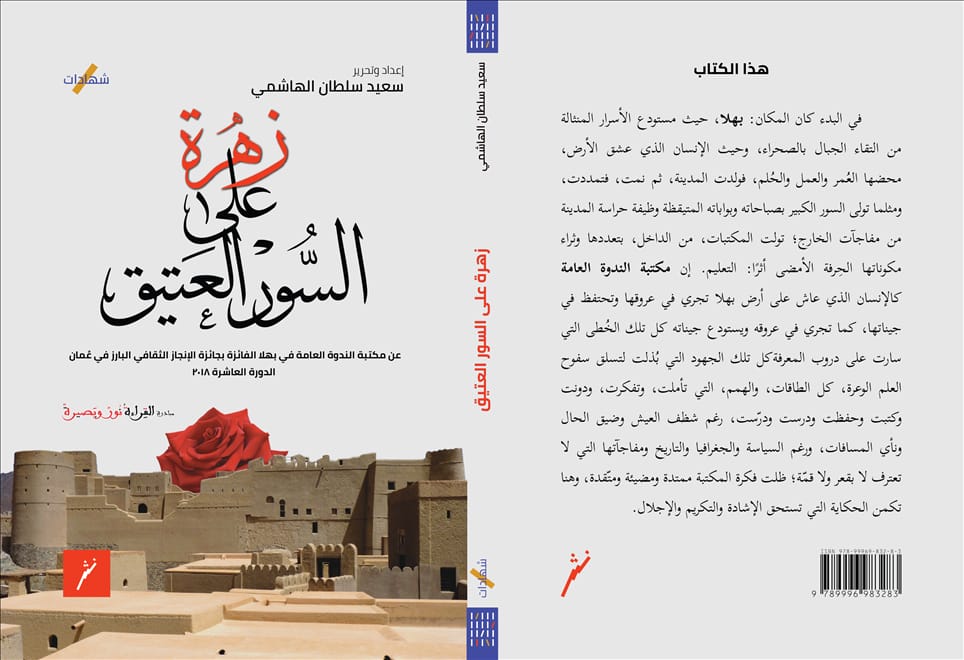

المشاركة في كتاب زهرة على السوق العتيق (عن دار نثر من مبادرة القراءة نور وبصيرة لجائزة الإنجاز الثقافي البارز لدورة 2018 والتي فازت بها مكتبة الندوة العامة) – محمد العجمي

ما زلت أتذكّر مليّا مع البدايات الأولى للشباب؛ عندما كانت مخيلة الثقافة تنقلنا في نشاطات التطوّع بقريتنا الوادعة؛ إلى طموحات لا حدود لها من العمل الثقافي. فبالإضافة إلى تأسيس مكتبة كبيرة للمسجد الجديد بالقرية؛ كان تحلّقنا حول تلك المكتبة دافعا لعمل استمر لعدة سنوات؛ تطوّر خلالها كثيرا ليشمل قطاعات كنا نوزع العمل فيها على الشباب المتطوع. غير أنه في لحظة معينة كان لا بدّ أن تأتي؛ بدأت سلسلة من الاخفاقات نتجت أساسا من مساحات الحرية الجديدة والواسعة، والتي أفرزها العمل الثقافي التطوعي. أدّى استغلال تلك الحرية إلى صدامات لم تكن في الحسبان؛ مع بعض القوى الفاعلة في حدود القرية. لننتهي من ذلك إلى تقليص العمل الثقافي بشكل كبير؛ تحت شعار ما يزال يرنّ في أذني حتى البارحة؛ قليل يبقى خير من كثير يفنى!

تبادرت إليّ تلك الذاكرة عندما طلب مني فريق جائزة الإنجاز الثقافي البارز في دورتها العاشرة أن أكتب شيئا عن تجربة مكتبة الندوة العامة ببهلا، وهي تجربة وعيتُ بها للمرة الأولى عندما فازت في (2012م) بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، وما زالت إلى اليوم تدهشني؛ كيف استطاعت أن تستمر في العمل الثقافي التطوعي؛ الدؤوب والمتراكم؛ منذ أكثر من عشرين سنة؟ بينما توقفنا نحن بعد بضع سنوات فقط، ولم نستطع أن نستوعب فرص الاستمرار التي كانت كثيرة فعلا، ولكن لم نكن حينها نريد أن نراها إلا في شكلها الكامل غير المنقوص؟ هنا سأجرأ على طرح السؤال التالي على نفسي والذي سيمثّل جوهر النقاش الذي أفتتحه في هذا المقال: هل يمكن لمكتبة الندوة العامة أن تعقد فعالية ما في يوم ما حول موضوع مثل البيولوجيا التطوّرية مثلا أو عصر الأنثروبوسين أو النقد الماركسي؟ أو هل يمكنها أن تناقش موضوعا مثل صراع المثقف والفقيه، أو أن تتناول التنوير الفرنسي بشكل إيجابي؟

هذا الأسئلة تفترض تلقائيا انتماءً ما لكاتب هذا المقال، وهذا يعني أنني أدخل بالعرض على مشروع مكتبة الندوة؛ كمتداخل قادم من خلفية فكرية أخرى. ومع علمي بأني مُقيّد بقدر مؤثر من التخمين حول فلسفة مشروع مكتبة الندوة العامة بولاية بهلا؛ غير أن فكرة التداخل هنا يمكن أن تكون متخيّلة لدى القراء والجمهور المتابع لأعمال ونتاجات مكتبة الندوة العامة. وسيكون نقاشي في أربعة محاور:

- ما الذي يميز المشروع الثقافي الأهلي؟

- هل يمكن لمكتبة الندوة العامة أن توسّع قاعدتها الجماهيرية لتشمل شرائح أوسع وتمثيل ثقافي أشمل؟ وكيف؟

- أين هو موقع الأيديولوجيا داخل أي مشروع ثقافي أهلي؟ وهل هو تحدّي وعائق أمام المشروع أم فرصة للتمدد والحضور؟

- ما هي سيناريوهات ما بعد إيقاف مكتبة الندوة العامة عن العمل فيما لو وقع؟

المحور الأوّل: ما هو المشروع الثقافي الأهلي؟

لا تعمل المشاريع الثقافية الأهلية على نفس المستوى الذي تشتغل فيه المشاريع التطوعية الأخرى، ولا المشاريع الثقافية ذات الطابع الرسمي، ولا حتى الأعمال التطوعية الفردية التي لا تكتسب صبغة المشروع بما تحمله المفردة من تخطيط وإدارة وتمويل ومتابعة. من الممكن أن نلاحظ جملة سمات نستطيع عبرها تمييز المشروع الثقافي الأهلي عما سواه من مبادرات تشتغل على الأرض لتخدم الناس عموما؛ بلا أيِّ نية في تحقيق ربح وعائد مادي ملحوظ، وهي كالتالي:

1) العمل المؤسسي، والذي يعني أن كافة النشاطات في المشروع تعمل تحت يافطة لها رؤية ورسالة وأهداف يعمل على تحقيقها كوادر إما من المؤسسين أو من المهتمين الذين يتم اجتذابهم.

2) العمل التطوّعي، فهو يأتي من دوافع الخدمة العامة لا أكثر. وهذا يعني أن رأس المال الأهم في المشاريع الثقافية الأهلية هو الالتزام الأخلاقي الذي يلزم به المتطوعون أنفسهم تجاه ما يمكن تسميته بفلسفة المشروع.

3) فلسفة المشروع، وأعني بها تلك الخلفية النظرية التي تمثل الأساس المجرّد الذي يتم اشتقاق رؤية ورسالة وأهداف المشروع منها. هذه الفلسفة هي التي تعطي المشروع نكهته المميزة وطابعه العام الذي يسمح له بالتمدد في مساحات جديدة، وفي نفس الوقت تكون مكتوبة بحيث تكون متاحة للعموم عند التعريف بالمشروع والترويج له واجتذاب الدعم المادي والمعنوي له.

4) الانتماء الثقافي، وهذا يعني أن المشروع في النهاية ينتمي إلى مكوّن ثقافي معين يمكن تعيينه وتمييزه؛ سواء كان انتماء لفن أو لدين أو لتيّار فكري أو حتى لفلسفة المشروع نفسه. الانتماء الثقافي هو ما يجعل المشروع يعمل على مستوى الثقافة داخل المجتمع، وبالتالي يتعامل مع الرموز والعلامات والعناصر الناعمة داخل هويّة المجتمع.

بالنظر إلى هذه السمات؛ نستطيع أن نميّز المستوى الذي تعمل ضمنه المشاريع الثقافية الأهلية، وبالتالي يميّزها عمّا سواها من أعمال ونشاطات تطوّعية، وذلك من خلال الملاحظات التالية:

أولا: يشتغل هذا النوع من المشاريع على ثقافة المجتمع، وبالتالي سترتبط مخرجاته بالتوقعات التي تصنعها هذه الثقافة لدى الناس، والتي ستركّز بدرجة أولى على خدمة هذه الثقافة والارتقاء بها. ما يجعل هذا المشروع شأنا عاما وليس خاصا. بمعنى آخر؛ أن هذه المشاريع لا تعيش في أحلام أصحابها فقط؛ بل ولدت لتتفاعل مع ثقافة الوسط بكافة تناقضاته وصراعاته واتجاهاته.

ثانيا: أن هذه الثقافة تصنع إطارا عاما يعمل المشروع داخله، وفي الوقت نفسه؛ تحدد له الشروط الافتراضية التي يجب الالتزام بها، والثقافة بهذا الشكل ستصنع ما يجوز لي تسميته بالقوقعة التي سيعيش المشروع داخلها، والتي ستتطلب منه جهدا إضافيا له تكلفته للخروج منها والتمدد خارجها قليلا أو كثيرا. من المتوقع أن تكون قواعد العمل هذه موجودة تلقائيا ضمن فلسفة المشروع ورؤيته؛ وتحديدها سيكون ضروريا لئلا يتشعّب المشروع ويخرج عن نطاق السيطرة الذي قد تتجه إليه مخيّلة الأعضاء الخصبة وهي تنحو نحو التفاعل الايجابي مع المشروع وخدمة أهدافه. وكذلك حتى لا يصطدم مع الإرادات الفاعلة داخل المجتمع وداخل الثقافة، وهذا ما يجعل هكذا مشاريع بحاجة للاعتراف والترخيص الرسمي، أو المظلة القانونية التي تعمل تحتها.

ثالثا: يترتب على ما سبق؛ اصطباغ المشروع الثقافي الأهلي بالتمثيل العرفي للثقافة أو للفكرة الأقدم للمشروع، وهذا يعني أن المشروع سيكتسب شخصية اعتبارية. سيصدر بالضرورة بيانات عامة ويدخل في تحالفات واصطفافات معينة، ويقدم نفسه بصفته ممثلا لإرادة جمعية حاضرة وفاعلة داخل المجتمع؛ فهو يهنئ هنا ويعزّي هناك، ويدخل في سوق النقاشات العامة ككتلة لها رؤية موحّدة في القضايا المختلفة.

رابعا: صفة الديمومة والاستمرارية في العمل؛ فالمشروع الثقافي الأهلي ولد ليستمر وليس ليتوقف. وبالتالي له بداية، ولكن ليست له نهاية معلومة، فقد يعمل لأشهر، وقد يعمل لعشرات السنوات. الاستمرارية تقتضي النمو ومراكمة النجاحات والأعمال، وربما التفرّع جغرافيا؛ أو حتى ثقافيا. برنامج العمل السنوي مثلا سيكون مظهرا لهذه الاستمرارية، كذلك الاجتماعات الدورية أو الانتخابات السنوية لمجلس إدارة معين، وأيضا التقارير السنوية لأعمال المشروع، وبشكل عام هناك روح متجددة يتم ضخّها بشكل دوري في مناسبة سنوية قد تكون لحظة التأسيس الأولى أو مناسبة ثقافية تعبّر عن الانتماء الثقافي للمشروع.

خامسا: وجود الحاضنة الطبيعية للمشروع؛ المربع الأول والقلعة الأخيرة التي يعود إليها المشروع في لحظات الإخفاق والإحباط؛ والتي بدونها قد يموت المشروع وينتهي. هذه الحاضنة في الغالب ستكون تجمّعا بشريا عضويا؛ كمجتمع قرية، أو مؤسسة قوية داعمة، أو طبقة اجتماعية معينة، أو شريحة من المواطنين، وأحيانا حتى وقف من الأوقاف الخيرية. ما يميّز الحاضنة هنا هو أنها هي التي تضخّ الكوادر في المشروع؛ وتوفّر الحد الأدنى من التمويل، وتعيد تحقيق المصالحة بين المشروع والواقع المتغيّر؛ بحيث يبقى المشروع مستقلا عن الأسماء.

المحور الثاني: تحديات العمل الثقافي الأهلي

تشتبك الثقافة على نحو عميق جدا مع الحرية كقيمة وجودية أصيلة في تعريف الانسان لذاته، بحيث أن أي فصل بين قيمة الحرية وثقافة الإنسان؛ سيكون بالضرورة فصلا قهريا لا يمكن عزله تماما عن أشكال الطغيان التي قد تكون مستشرية داخل المجتمع. وهذا الاتصال المتجذّر يجعل الثقافة في قلب كل تصوّر تنظيري للهوية؛ على اعتبار أن الهوية في جوهرها هي الحرية التي أفرزت كافة تمثيلات وتعبيرات الحياة التي تجعل الذات؛ فردية او جمعية؛ تتشخّص في العالم الخارجي على نحو معين. من هنا فإن الفصل بين الثقافة والحرية يقع في لبّ كافة التحديات التي يمكن أن نتخيّلها أمام العمل الثقافي التطوّعي، وهو فصل لا بدّ إلا وأن يقع؛ ذلك لأن الحرية لا تكاد تكون قابلة للإمساك ما لم تتمأسس وتُخضع نفسها لقوانين الواقع المتغير. أي تحمل عنوانا واسما ولافتة؛ هوية بمعنى آخر. فالمواجهة بين الثقافة والهوية هي حتمية؛ لأن كل منهما يصنع الآخر ويرسمه. ومن هنا فإن مسألة تمدد العمل الثقافي رهن لمفعولات هذه المواجهة، بمعنى أنها ستظل خاضعة لمسألة الكرّ والفرّ، ومهما حاولنا أن نوجد التشريعات التي تضمن انسجامهما وتكاملهما؛ ستظل تلك الحرية مصدر أبدي للاضطراب بين الهوية والثقافة، وما سيتبقى بعد ذلك؛ هو التأقلم بشكل من الأشكال مع هذا التجاذب؛ بحيث لا يأتي على حساب استمرارية وتمدد العمل الثقافي، وفي الوقت نفسه لا يهدد هوية الجماعة والأفراد.

أي نعم العمل الثقافي يستطيع أن يتمدد، ولكن يجب أن يكون ذلك على نحو يثري الهوية ويخصّبها لتكون ولادة ومنتجة، وهذا يلزمه دوما بالالتفات إلى مواطن وتجليّات الحرية داخل العمل الثقافي نفسه. بمعنى؛ هل العمل الثقافي هو نتاج ممارسة حرّة تولّدت من أصل حاجة الإنسان للتعبير عن رغباته ومكنوناته ومعتقداته، أم أنها نتاج عوامل قهرية فرضت أجندتها على الانسان بحيث بات خاضعا بوعي أو بدون وعي لبرنامج ضمني يتغذّى على طاقة هذا الانسان؟ فعندما أسأل: هل يمكن لمكتبة الندوة العامة أن تنفّذ محاضرة حول موضوع من قبيل الإنسان البعدي أو البوستهيومانيزم post-humanism؟ فالجواب ببساطة: نعم. ممكن جدا. ولكن هل يجب أن يسعى هذا الطرح للتأثير على أحد مكونات الهوية كالإيمان بالله مثلا؟ أبدا. لأنه مهما أفرط موضوع الانسان البعدي في الابتعاد عن محورية الإله في هوية المجتمع؛ فستظل فكرته المجردة محايدة أو تكاد، بمعنى أن يتم طرحها كفكرة خالصة تأخذ جوانب التقنية وأنسنة الآلة وهندسة الجينوم البشري؛ بعين الاعتبار كمتغيرات فرضت على ساحة الفلسفة والمستقبليات أن تتناول فكرة الانسان البعدي كثيمة حديثة تحاول أن تفجّر الأبحاث في مجال أخلاقيات التقنية والذكاء الاصطناعي. ومن هنا يمكن أن يتمدد العمل الثقافي؛ على نحو يثري الهوية بالمفاهيم والافكار؛ لا أن يواجهها أو يوجّهها. ومتى ما كانت الفكرة صادقة؛ فلن يكون من الصعب الدفاع عنها؛ بحيث حتى لو تعرضت للمصادرة؛ فستنقلها أجنحتها إلى مواقع أخرى للعمل.

السؤال المهم التالي هنا هو: ما هي أشكال الفصل بين الثقافة والحرية؟ والاجابة على هذا السؤال ستكون مهمة بطبيعة الحال؛ إذ نحاول من خلالها أن نكشف عن هذا التجاذب المستمر بين الثقافة والحرية، ومتى يتجه كل مكون إلى تقليص مساحة الآخر. يمكن ساعتها التدخّل لضبط اتجاه كل منهما ليعملان على نحو متكامل؛ بمنطق الشراكة لا بمنطق المواجهة والطرد. طبعا الثقافة هنا ستمثلها المؤسسة الثقافية، والحرية ستمثلها المؤسسات الرسمية المعبّرة عن هوية المجتمع. أشكال الفصل بين الثقافة والحرية كثيرة؛ يمكن لي هنا أن أفرد مسألتين:

– تباين مستوى التجريد في الخطابات المتنافسة: ويعني أنه كلما نزلت المفاهيم المتفاعلة في سوق النقاشات إلى الواقع المتجسّد كلما كانت القيود كثيرة والقدرة على المناورة أقل؛ بسبب المحددات الكثيرة التي تحكم الواقع. وكلما صعدت إلى الأعلى في فضاءات التجريد كلما كانت عامة وفضفاضة وكانت أكثر حرية ومتعددة التأويلات. من هنا؛ فعندما تنزع المؤسسة الثقافية إلى تقديم مفاهيم مباشرة تلامس واقع الناس، وتقابلها مؤسسة الهوية بمجموعة قواعد عامة واسعة، أو العكس؛ كأن يطرح المشروع الثقافي مفاهيم كبيرة وفضفاضة، وتقابلها مؤسسة الهوية بمحددات دقيقة وصلبة من الواقع؛ هنا.. مستويات التجريد في التفاعل غير متكافئة، ويجب على أحد الخطابَيْن أن يصعد أو ينزل ليجاري الآخر، وإلا فإن فصلا حادا بين الثقافة والحرية سيؤدي إلى تعطيل كل مكوّن للمكون الآخر؛ ما يستدعي المواجهة.

– مأسسة الذاكرة: وأعني بها تحوّل الذاكرة إلى لغة مكتوبة تشرف عليها جهة معينة؛ ستكون بالتالي الجهة المخوّلة والممثلة والمتحدث الرسمي باسم الذاكرة الجمعية أو تاريخ الهوية والمجتمع. وهي تحدي عميق؛ على اعتبار أن الذاكرة لن تكون متاحة للجميع ليغترف منها كما يشاء، بل يجب أن تمرّ عبر البوابات التي سبقت واحتلّت الساحة، وصنعت المعايير وشروط العمل. عادة ما تتجه الثقافة بشكل مستمر إلى الجديد، بحثا عن الادهاش؛ قراءة جديدة أو طريقة عرض مختلفة، ولكنها لن تستطيع ذلك إذا ما كانت هناك شروط عمل كثيرة. ومن هنا يبدأ الصراع؛ بين مؤسسات رسمية تصادر الذاكرة، ومؤسسات أهلية تطوعية تحاول أن تأتي بالجديد لتجعل الذاكرة حية متجددة ومتعددة. بطبيعة الحال؛ لا يفترض أن تكون هناك أية مواجهة؛ إذ أن الذاكرة ليست ملكية خاصة لطرف معين، بل هي ملك للجميع لأنها ذاكرة الجميع. وليس من الصعب إثبات ذلك؛ فقط مع قليل من الجهد للتفتيش عن المسكوت عنه في هذه الذاكرة؛ يمكن ملاحظة أن التمثيل الرسمي لها؛ لن يستطيع بأي حال من الأحوال أن يحيط بكل هذه الذاكرة. المشاريع الجانبية هنا وهناك، والتي تشتغل على المهمل والهامش؛ يمكنها بسهولة أن تقنع الجمهور بأهمية ما لم يكتب بعد، أو بإعادة استمثال ما كان مكتوبا سابقا؛ في أشكال وقوالب جديدة؛ فنية بصرية أو حركية أدائية.

المحور الثالث: موقع الأيديولوجيا في المشاريع الثقافية التطوعية

لو اعتبرنا الأيديولوجيا منظومة القيم التي تقدم تصوّرا مكتملا للواقع وبالتالي تفرضه على مجالات واسعة من النشاط البشري داخل المجتمع؛ فإنه يجب القول أن قدرا معينا من هذه الأيديولوجيا ضروري جدا لأي مشروع ثقافي تطوعي لكي يستمر. ولكن بقدر ما هي مهمة لديمومة العمل؛ هي في نفس الوقت؛ مؤطّرة ومقيّدة للمشروع؛ تحجب عنه رؤية المساحات الأخرى التي يمكن العمل فيها وتحريكها قليلا. عدسة الأيديولوجيا تحجب بعض الألوان، وتضعف قابلية النظر من زوايا مختلفة أو جديدة. عادة الأيديولوجيا أن تمدّ جذورها عموديا في الزمان؛ تمتص وقودها من جملة تعميمات وعلاقات بين أفكار وصور نمطية غائرة في الزمان؛ تفعل ذلك قبل أن تلاحظ متغيرات المكان وحركة الظواهر اليومية. وهكذا يأتي المشروع الثقافي ذا بعد واحد أو رؤية محدودة الأفق، وينزع لرؤية الواقع من هذا البعد أو تلك الرؤية.

الامتلاء سمة مهمة في الأيديولوجيا؛ بمعنى أن الواقع واضح جدا؛ ممتلئ بالمحتوى، وكل ما علينا فعله هو أن نبتلع هذا المحتوى عبر الإلحاح وكثرة الطلب عليه والالتزام تجاهه. لا وجود للفراغات التي تثير الشك لحظة في جدّيّة هذا الواقع. لأن المعنى فيه واضح جدا وقاطع أو يكاد. التردد يعني الضعف، وهو لا يليق بالعمل الثقافي الذي يجب أن يكون جادا ملتزما؛ في ظل مسارات معروفة؛ سار عليها الأجداد أولا، ونحن يجب أن نسير على خطاهم. في الحقيقة.. التفكير في الفراغ هو ما يحرر المشروع الثقافي من قبضة الأيديولوجية الأحادية عليه. لا يعني ذلك أن يتخلى المشروع عن رؤيته وفلسفته التي لولاها لما ظهر للوجود أصلا. ولكن تراكم الإنجازات والنجاحات يعمّق من الأيديولوجيا القديمة الدافعة؛ وهنا ستظهر الحاجة إلى نسيان تلك الانجازات قليلا، والتفكير من جديد في الفراغات التي لم يملؤها المشروع بعد. وهكذا فالأيديولوجيا تظل محركا خفيا منسيا. تقبع عند أوّل نافذة فُتحت؛ بينما تنتقل الهمم من مساحة فارغة إلى أخرى.

في أحيان كثيرة تستأسد الأيديولوجيا على الواقع؛ متّكئة على إرث طويل من المنتجات التي ملأت الساحة، بحيث أن مسألة رؤية الفراغ تصبح عملا هامشيا جدا؛ لا يُنظر إليه ولا يُؤخذ بعين الاعتبار. الصدمة هنا ستكون ضرورية لخلق تلك الحالة النفسية التي تتوقف الأيديولوجيا عندها عن العمل. الصدمة تستدعي إخفاقا معينا أو فشلا ما أو تقريرا عن ضعف وهشاشة داخل المشروع؛ لم يكن ملاحظتها ممكنة في الماضي القريب. الصدمة قد يتبعها خسائر، وتراجع لخطوات. ولكنها ستكون ضرورية لإعادة الفراغ إلى الواجهة؛ للتخلّص من الغبار القديم المتكدّس على الأرواح ويثبّط العزائم عن الانتقال إلى مراحل جديدة وآفاق أخرى. قد تضيق مساحات العمل قليلا بعد الصدمة، ولكن يجب رؤية الخسائر كفرص جديدة للانتشار وإعادة الاستنساخ في مساحات جديدة؛ دون إهمال البذرة الأولى للأيديولوجيا القديمة؛ والتي ألهبت العزائم لسنوات من العمل الدؤوب داخل المشروع وفلسفته.

المحور الرابع: سيناريوهات ما بعد الإيقاف

نستطيع أن نتخيل السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن ينتج عن صدمة من العيار الثقيل. لنفترض أن مكتبة الندوة العامة عقدت فعالية حول نظرية التطوّر؛ بميول واضحة أو حتى غير واضحة؛ باتجاه الداروينية. أثارت على إثر ذلك صخبا واستقطابا داخل المجتمع؛ أنتج في النهاية قرارا رسميا بإيقاف مكتبة الندوة عن العمل؛ ما الذي يمكن عمله أيضا؟ عندما نتحدث عن الإيقاف فنحن بالضرورة نتحدث عن سلسلة من التفاعلات التي تستمر لفترة من الزمن تطول وتقصر تبعا لأشكال السلطة التي تتفاعل في الحدث. إن حدثا مثل هذا لا يجب أن يمرّ هكذا عفويا بدون تأمّل وملاحظة؛ فهناك سقفا معينا لكل تضحية او احتواء يمكن توقّع القيام به، وفي الوقت نفسه حدا أدنى من التضامن بين أصحاب القضية؛ على افتراض أن اصطفافا ما وقع وقسّم المجتمع إلى مجموعتين أو أكثر.

أمام سيناريو إيقاف المشروع الثقافي؛ يجب التفكير في جملة من الاعتبارات التي من شأنها أن تحوّل حتى أسوأ السيناريوهات إلى فرص جديدة لإعادة العمل الثقافي بقوالب وسياقات وعناوين متجددة:

- يجب أن يدافع المجتمع عن نفسه. هذا سلوك طبيعي جدا. هذا هو في المفترض أن يحدث، وهو دليل على أن المجتمع حي، وفيه شعور مهم وبارز بوحدة المصير. لا يهمّ هنا التباين في فهم وتقدير المهددات، ولكن الدفاع عن الهوية في حد ذاته سلوك صحّي للغاية.

- الثقافة بطبيعتها متمددة؛ ليس من السهل منعها من الانتشار والتمدد. إيقاف المشروع الثقافي ليس نهاية المشوار، ولا يعني أن الثقافة باتت مهددة. مطلقا. لا يمكن لأي سلطة أن تمنع الانسان من يشتغل ثقافيا. الثقافة نفسها أكبر وأوسع بكثير جدا من مشاريعها.

- عندما تخطئ في حق إنسان تكون مدين له؛ ولكن عندما يخطئ إنسان في حقك؛ يكون هو مدين لك. يجب التفكير مليّا في كيفية الاستفادة من الورقة الإضافية التي يكتسبها الواحد عندما يخطئ أحد في حقه؛ كأن يمنعه من الحديث، أو يقذفه بالباطل، أو يتهمه بما هو بريء منه. هذه من علامات الضعف لدى الطرف الآخر والتي لا تستدعي أن يلعب الشخص المتهم دور الضحية فيها. بل يجب استثمارها لخدمة المبدأ الذي جلب كل هذه المتاعب الجديدة.

- عقلية المؤسسة ليست كعقلية الفرد. المؤسسة كمظهر لإرادة تجتمع حول شكل قانوني معين؛ ستتعامل بالضرورة مع مؤسسات تتفاوت في القوة وفي الأقدمية، ويزداد الضغط عليها لتتناغم مع باقي الإرادات والمؤسسات. وبالتالي ليس صعبا إنهاء وجود مؤسسة، إذ لا يحتاج ذلك لأكثر من توقيع. ولكن أيضا ليس من الصعب إنشاء مؤسسة جديدة.

- الاصطفاف داخل المجتمع لا يعني بالضرورة أنه مؤشر سلبي ودليل انقسام وتفتت. النتيجة الطبيعية لانتشار التعليم وبث الثقافة هو الوعي بالتمايزات؛ أي الاصطفاف. تجاهل ذلك يعني القفز على كل التقدم الذي تحقق بسبب التعليم والعودة من جديد إلى المربع الأول؛ الخوف من الوعي. نحن جميعا مصطفون بشكل من الأشكال. والخوف الحقيقي لا يفترض أن يكون من انقسام الناس في تيارات ومدارس؛ بل من ثقافة الإقصاء والتهميش والعنف النفسي والجسدي.

ما يتبقى بعد ذلك هو كيفية الاستفادة من المطالبات بإسكات مؤسسة معينة أو مجموعة أفراد؛ لصالح خدمة المبدأ الأول والفلسفة الاقدم التي حرّكت العمل الثقافي التطوعي. ولعلّه هنا يكمن الاختبار الحقيقي لأصالة قيمة التسامح داخل المجتمع، لأنها السبيل الوحيد لإشاعة ثقافة الحوار؛ التي تكاد تكون المظهر الأجلى للوعي بالاختلاف، وباستثمار كل الأخطاء والتضحيات والإيقافات لصالح؛ ليس إعادة الاعتبار للذات المهمشة؛ بل لما هو أعمق وأهم؛ لرسالتها التي تكمن في الأفكار التي لا سبيل لمنعها. بحيث نستطيع أن نعيد صياغة تلك العبارة الغريبة التي أشرت إليها في بداية المقال؛ لتكون: “ما دام القليل سيبقى؛ فإن الكثير لن يفنى”.

Views: 43