هل الأنيميا من الشر؟

*محمد العجمي

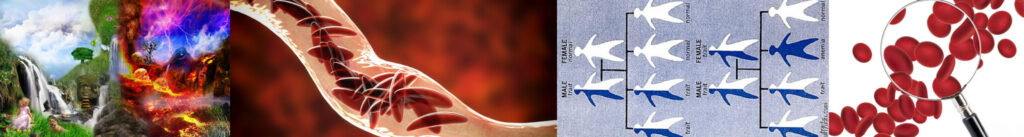

لقد مضت الأقدار وسارت بي ﻷن أتزوج زواجا عائليا بدون التفكير في إجراء أية فحوصات طبية، فكان أن رزقنا الله بطفلة تحمل مرض فقر الدم المنجلي أو ما يسمى علميا بالأنيميا المنجلية. لم نكتشف ذلك إلا بعد مرور سنة على مولدها، فكان عيد ميلادها الأول مر وهي راقدة في أحد أجنحة مستشفى الرستاق. لا يمكن أن أصف شعوري أو شعور أمها ونحن نشاهد فلذة الكبد واﻷلم الناجم من تكسر خلايا الدم المتشوّهة وتكدّسها في مناطق مختلفة في الجسم؛ هذا الألم يعتصرها فيجعلها تأنّ وتبكي وليس بيدنا أن نفعل أي شيء، فقد كان ذلك يقطعني من الداخل كما كان يقطع أمها. لا أخفي أني طرحت على نفسي تساؤلا لطالما تردد في بال كثير من البشر الذين يعانون من آلام ونغائص كثيرة؛ وهو: من يتحمل مسؤولية هذا اﻷلم؟ هل أخطأنا نحن الأبوان عندما لم نفكر في الفحص الطبي قبل الزواج؟ أم أخطأ هذا الإله الذي خلقنا عندما ترك هذه الثغرة التي تؤدي إلى كل هذه المعاناة لدى ابنتي؟ أم هو خطأ الطبيعة التي لا تعرف أننا نعرف أن شذوذ الطفرات يتحول إلى ألم لا يحتمل؟ فهذا الخلل الوراثي الناجم من توريث جينات تجعل نخاع العظم ينتج كريات دم قصيرة العمر لا تلبث أن تتحول بشكل عشوائي وغير متوقع ولا مخطط إلى ما يشبه المنجل قبل أن تتكسر وتتحلل مما يبطأ حركتها فتتكدس في أي مكان بالجسم محدثة انسدادا في مجرى الدم يؤدي إلى ذلك الألم الرهيب الذي لا يحتمله الكبار؛ فكيف بطفلة عمرها سنتان وثلاث وأربع.

يعيب عليَّ البعض بأني أحاول التوفيق بين المتناقضات، ولا أخفي جنوحي التلقائي لذلك، بل وأظن أن العقل البشري منذ كان وهو يحاول التوفيق بين المتناقضات والبحث عن المشتركات التي تبسط التعقيد في هذه الحياة، لهذا كنت أصف مشاعري تجاه آلام ابنتي بأنها مشاعر المحب لابنته ولخالقها الذي أودع فيها هذا الذي نسميه خللا وراثيا. لست مؤمنا أو متمسكا بالدين، بل دائما أجد نفسي أميل للانفتاح الفكري على كل التيارات الفكرية وأقرب للإصلاح والتجديد مني إلى المحافظة. لهذا كانت تجربتي مع مرض ابنتي وهي بالمناسبة ما تزال مستمرة؛ هذه التجربة لم تؤثر على رؤيتي للإله المطلق الذي نستمد الحياة منه، فلم تقربني منه ولم تبعدني عنه. وعلى الرغم من كوني أرى أن مبررات الألم غير منطقية، وأن خطأ ما وقع في لحظة زمنية معينة هو السبب في هذا الذي نسميه ألما؛ فإني لا أجد في ذلك مبررا كافيا لأن أقف في وجه التصور الذي يقدمه الدين عن الوجود والخلق وفكرة الابتلاء. بل وأجد من السخف أن أرفع التساؤلات في وجه الدين: أين هو العدل؟ وأين هي الرحمة؟ ولماذا الشر؟

لم أحتج إلى طاقة الإيمان لأواجه هذا الموقف الصعب، كما لا أرى في طاقة الإلحاد عزاء وتسلية، وعوضا عنهما؛ كنت أعتمد على طاقة الخيال الهائلة التي كانت تمدني بالقدرة على رسم خارطة تتجاوز لحظة الألم المباشرة لتصنع مشهدا أكبر يسبق لحظة الألم ويتلوها. وهو مشهد يحتضن صورة أكبر وأدق عن الواقع الذي نحن مسجونين فيه، فإذا ما أنصفت الحياة فسأجد أن لذتها تفوق ألمها بكثير، وأن لحظات التفوق والتكريم في طابور المدرسة عند ابنتي لا تقل أهمية عن لحظات الألم لديها، وفرحتي بتفوقها وبإنجازها يعادل أو يفوق حزني بألمها. إن التساؤل: لماذا الألم؟ تساؤل فيه شيء كثير من أنانية الإنسان الذي لا يريد سوى اللذة، ولو تأمل قليلا فسيجد أنه لا قيمة مطلقا للذة بدون مهددات تنغِّصها من حين ﻵخر، وفي رأيي لا توجد إجابة نهائية لهذا السؤال.

فكرة الابتلاء تبدو لي بحاجة إلى استكمال عملي، إذ لا يمكن أن يُبتلى الأبوان بتعذيب أطفالهما الذين لا ذنب لهم، ولا شك أنه لا وجه منطقي في ابتلاء أطفال لم يدركوا حتى أنفسهم بعد؛ على الأقل كما يظهر لنا، كما أن الجدوى والعائد من الابتلاء لا يقيس فعلا حقيقة الإيمان، بل وما أهمية أن يقيس إله مطلق إيمان مخلوقاته؟ كما أن فكرة التطور البيولوجي التي أدت إلى هذه الثغرة في الجينات التي تنتج عنها أوامر تصنيع كريات الدم الحمراء بنخاع العظم؛ أيضا بحاجة إلى استكمال عملي، إذ أن الألم الواقع وفي ظل هذه الفكرة؛ أي فكرة طفرة الجينات التي تؤدي إلى خلل في تركيبة أحماض الهيموجلوبين في الخلايا الوليدة؛ هذا الألم سيُفقِد الإنسان قيمته ومعناه الذي يتفوق عمليا من خلاله على سائر المخلوقات، فما أهمية كل الانجازات التي حققها الإنسان وما زال يطمح لتحقيقها إذا كان كل الألم الذي يعانيه هو فقط من شذوذ الطفرات الوراثية؟ والاستكمال العملي الذي أتحدث عنه هو في طاقة الخيال التي يجب أن تتمدد بما يكفي لتحتضن كامل المشهد، فلحظة الابتلاء مسبوقة وستكون ملحوقة بالملايين من المورّثات التي تعمل بشكل صحيح.

من حق المتدين أن يبتهل ويتضرع إلى ربه ليخفف عنه ألمه، ومن حق الملحد أن يفسر الألم وفق أحدث نظريات العلم، ففي نهاية المطاف؛ الاثنان سيعالجان الألم بالصبر وبالبحث عن الدواء. ولن يُبقي على التساؤل: من السبب؟ سوى ذلك الذي لم يُطوِّر خياله، فظل رهين لحظته الظرفية القصيرة جدا والتي يريد من خلالها أن يحاكم الحياة. إن كلا من الإيمان والإلحاد حالات في التعاطي مع متغيرات الحياة، وكلا من المؤمن والملحد ينجحان في تصوراتهما عن الوجود في اللحظة التي يقدمان الحب على الكراهية والجمال على القبح والتعايش على الإقصاء والتعددية على الاستبداد. ولا سبيل لذلك إلا بوجود طاقة خيال قوية لديهما، خيال يتسع لمعرفة ما الذي يجري، وما الذي يمكن معرفته، وما الذي يعرفه الآخر ولا أعرفه.

قوة الخيال تأتي من تعدد التجارب وموسوعية الخبرات، وهذا يشمل القراءات والأسفار والحوارات والعلاقات والمشاريع والانتماءات. وقد لا يكون كل ذلك متاحا لكل الناس، ولكن لا شك أنه في لحظات معينة نحتاج إلى أن نعرف أكثر قبل أن نصدر أحكامنا، ونحتاج أن نضمن أبعادا أخرى في تصوراتنا، فمعظم تصورات البعد الواحد انتهت بحتميات أساءت للفكر والثقافة وسعادة الانسان. يمكن أن تتجسد طاقة الخيال في الأمل، كما يمكن أن تتجسد في الإبداع وفي اللذة وفي التحفيز وفي الإلهام، وتكون في جميع صورها هذه باعثة على عشق الجمال والصبر وحب الحياة والاستئناس بالناس والإصرار على الوصول إلى النجاح، وكل هذه التفاصيل هي ما تدعو إليه الأديان والفلسفات الروحية أو المادية. ولهذا في نهاية هذه المقالة أقول إن سؤال الشر هو سؤال مرحلي يخضع لسلطان التاريخ الذي يتحرك وفق تدافع يفضي كل حدث إلى حدث فيما أصبح يطلق عليه حديثا بنظام الفوضى، والذي لا يكون فيه الشر إلا شكلا من أشكال الخير الذي يتطلب سعة أفق وبعد نظر وخيال متمدد لإدراكه.

*نشر هذا المقال في الحوار المتمدن في يناير 2014

Visits: 2